试题详情

|

(福建师大附中2009届高三第1学期学段检测)在中国古代,形成了一套完整的地方制度,阅读下列材料回答相关问题:

材料一 与分封制相适应,商周的官员选拔采用 “世卿世禄制 ”。三代(夏商周)时期治理国家的统治者是贵族,……从诸侯到士,根据出身的高低贵贱来兼任政府职务,世代为官.. 春秋时期,随着兼并战争的进行,秦、楚等国都在新占领的地方上设立县和郡,作为新的行政建制。一般县在中心区域,郡在边远地区。郡县的长官,不再是世袭领主,而是由君主委派官员直接管理。郡县长官由君主任免,对君主负责,成为中国历史上最早的取代贵族领主的职业官僚。 ——摘编自张岂之《中国历史十五讲》 材料二

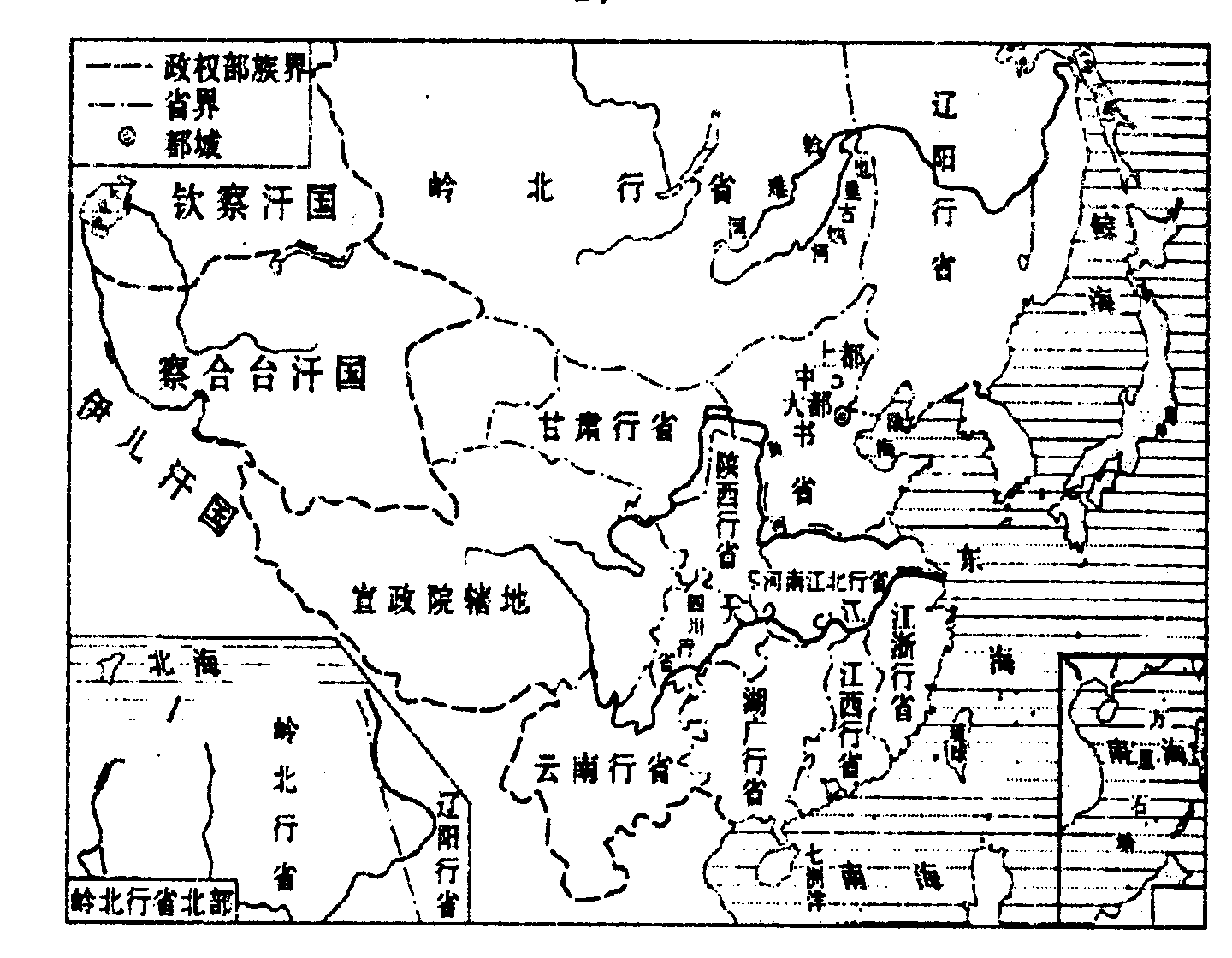

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》 请回答:(1)依据材料一,比较分封制与郡县制在任用管理人员上的本质区别,由此分析郡县制取代分封制在这方面的重要意义。(4分) (2)材料二反映了什么朝代的什么制度?此种制度有何历史意义?图中A处所示的地区属于哪个行政机构管辖?(5分) (3)依据材料三指出明朝在地方行政制度上的特点。并评价这种制度。(3分) |

|

相似题

换一批1. |

(2021·浙江衢州高三12月教学质量检测·26)科举制和行省制是中国古代两项重要的政治制度。科举制使

“天下英雄入吾彀中矣

”,行省制度加强了中央集权。阅读材料,回答问题。(10分)

材料一 科举制的产生,是特殊的历史背景下人我关系再次发生转变的结果。在此情况下,科举不仅弥合了阶级间剑拔弩张的分裂状态,而且让阶级内部以一种更科学、标准与规范的形式完成对社会资源和政治身份的分配。 ——李木洲、唐宇聪:《科举制兴废的人学视角》 材料二中统、至元间,始分立行中书省,因事设官,不必备。皆以省官出领其事。其丞相皆以宰执行处省事系衔。其后嫌于外重,改为某处行中书省,成为地方常设行政机构。军国重事,无不领之。……此制大体上为明、清所承袭。 ——据钱穆《国史大纲》整理 (1)科举制创立于哪个朝代?根据材料一并结合所学,简析科举制怎样使 “天下英雄入吾彀中 ”。(5分)(2)根据材料二并结合所学知识,概括元代行省制度形成过程中的特点,并归纳行省制度设立的意义。(5分) |

2. |

(2018·全国Ⅰ卷

“超级全能生

”高三9月联考·26)(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐代宰相姚崇提出为官者需 “廉慎 ”。一是要 “慎乎在位 ”,因为 “禄厚官尊 ” “为政以公 ”,所以为官者 “固当耸廉勤之节,塞贪竞之门 ”,持节、勤廉、反贪是做官的基本要求。二是要 “以廉慎为师 ”。他认为起贪心会产生突祸, “贪则灾之所起 ”,所以 “苟自谨身,必无谤耻 ”, “欲无悔吝,不若守慎 ”,这是为官 “自省 ”的要求。三是要 “如镜之明 ”。他指出, “当官明白者 ”要有 “冰壶之德 ”,要达到 “如镜之明,如镜之洁 ”。 ——摘自陈京春《唐代文人廉政思想的现代意义》《光明日报》2017.4.24 材料二 毛泽东认为,不受监督的政权,势必会导致腐败。要彻底克服政府被少数人 “所得而私 ”的现象,真正做到政治廉洁,必须建立真正的民主制度才能为廉政提供有力保证。他在《新民主主义论(1940年2月)》中提出,全国各级人民政府应由各级人民代表大会选举产生,而且 “只有民主集中制的政府,才能充分地发挥一切革命人民的意志,也才能最有力量地去反对革命的敌人。 ”他还强调指出:“ ‘非少数人所得而私 ’的精神,必领表现在政府和军队的组成中,如果没有真正的民主制度,就不能达到这个目的,就叫做政体和国体不相适应。 ”因为, “只有这个制度,才既能表现广泛的民主,使各级人民代表大会有高度的权力;又能集中处理国亊,使各级政府能集中地处理被各级人民代表大会所委托的一切事务,并保障人民的一切必要的民主活动 ”。——摘编自靳士信《毛泽东的廉政思想及其实践》 (1)根据材料一并结合所学知识,概括姚崇 “廉慎 ”思想的主要内容并说明其意义。(5分)(2)根据材料二并结合所学知识,概括毛泽东的廉政思想;比较姚崇和毛泽东的廉政思想,说明两者产生背景的不同。(7分) |

3. |

(2015·吉林长春高三起点调研·26)(24分)阅读材料,回答问题。

一个民族或一个历史时期的 “政治文化 ”,对于相应的地域或时期的政治制度和政治活动有深刻的影响。 “祖宗之法 ”是中国传统儒家政治文化的一个重要内容,西方的 “政治文化 ”则呈现不同的特点。 材料一 宋太宗在即位诏书中说: “先皇帝创业垂二十年,事为之防,曲之为制,纪律已定,物有其常,谨当遵承,不敢逾越。 ”宋代士大夫们在谈及国家的政治取向、制度原则时,经常与 “祖宗之法 ”联系起来,从这个意义上说, “祖宗之法 ”就是国家的根本大法。两宋对于 “祖宗之法 ”的强调,达到了前所未有的程度。①宋代中央集权的活力与僵滞,权力机构的分立与集中,②文武制衡关系的形成,乃至赵宋王朝的兴与衰,处处都会遇到所谓 “祖宗之法 ”的问题。 ——摘编自陈苏镇主编《中国古代政治文化研究》 材料二 英国政治变革大事记

——根据人教版高中历史教材整理 材料三 康有为在《孔子改制考》中宣称:孔子以前的历史,是孔子为了改变当时的社会状况,而按照自己的理想假托先王的言行写出来的宣传作品,目的是为了实现社会改革。康有为以此证明孔子也是一位维新派,并打着孔子托古改制的旗号要求进行社会改革。康有为认为,事情是向前发展的,远的、旧的必将败亡,近的、新的终将兴起,因此,就要变法维新。这样,康有为的孔子改制理论就冲击了遵守旧法、恪守祖训的顽固派。——李斌《顿挫与嬗变:晚清社会变革研究》 (1)依据所学知识,说明材料一中的①②。(8分)你如何认识宋朝这种特别重视 “祖宗之法 ”的政治取向?(4分)(2)根据材料二,概括英国实现政治变革进程的特点。(4分)结合所学知识,指出 “英国的政治思想在美国的延伸 ”这一观点体现在美国哪些制度上?(2分) (3)依据材料三和所学知识,简述康有为对待 “祖宗之法 ”的看法。(4分)简要评论这些看法。(2分) |

||||||||||||||||

组卷系统

组卷系统