试题详情

|

(2024·浙江绍兴诸暨高二上期末·24)阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一 秦朝时期修建了多种不同类型的道路,它们在功能、地理位置上各有不同。驰道是秦朝以咸阳通往全国各地的交通大道,主要用于统治管理全国各郡县传递政令文书、反馈信息以及调兵遣将和粮草运输,驰道的路面宽度要求为50步。直道则是秦始皇命令大将蒙恬修筑的一条从咸阳经过云阳(今陕西淳化县北)、上椰(今陕西北部)直达九原(今内蒙古包头市西北)的军用道路。直道主要用于军事目的,预防匈奴的侵略和骚扰,路面宽度要求也为50步。 五尺道是秦在西南崎岖山区修建的重要通道,起于四川宜宾,终点为云南曲靖,因路宽五尺,故名五尺道。见《秦朝道路示意图》

秦朝道路示意图 隋唐的水道,合能通舟楫与不能通舟楫者,总计之,凡三亿二万三千五百五十九。若渭洛汾济漳淇淮汉,皆亘达方域,通济舳舻,从有之无,利于生人者也。然江河渭洛汾济漳淇淮汉,是天然的水道,不能表示隋唐人对于水道交通之最大的努力;同时,又几乎全是自西而东的水道,也不能在南北的沟通上,发挥作用。隋唐人开凿及使用的大运河,独能具备这两种条件,所以运河在隋唐水道交通上的地位,比江河等水道要居较高的地位。隋唐时的域外交通很发达,尤以唐中叶为盛,从边州入四夷,通译于鸿胪者,莫不毕纪。其入四夷之路,与关戍守走集,……尤其是安西入西域道,安南通天竺道,以及广州通海夷道,路线最远。 ——白寿彝《中国交通史》

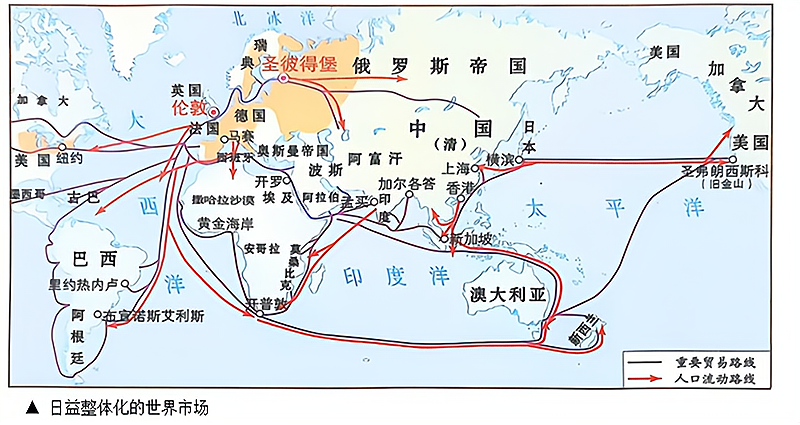

唐朝对外主要交通路线示意图 轮船的发展极大拓展了人类社会的沟通网络,并且改变了地面景观,为了便利轮船航运,苏伊士运河、巴拿马运河也在19世纪被挖掘。海路交通兴起之后,沿着航线出现了一大批沿海城市,如马赛、的里雅斯特、纽约、新奥尔良、蒙特利尔、亚丁、孟买、加尔各答、新加坡、上海、香港。达尔文将这种港口城市称作 “轮船全球化 ”的产物,它们作为枢纽组成了一张遍布世界的网络,通过轮船将腹地与世界紧紧相连。这些城市不仅运输资源和人员,更是有助于帝国渗入腹地的窗口。 ——朱明《全球视野下水陆交通变迁》

(2)根据材料二概括隋唐交通较秦朝时期发展进步的主要表现。(4分) (3)结合材料三,联系所学知识,概括轮船的发展如何 “极大拓展了人类社会的沟通网络,并且改变了地面景观 ”。综合材料一二三,谈谈交通变迁中获得的认识。(8分) |

|

相似题

换一批1. |

(2024·浙江杭州高二下期末·24)历史运动的真实情况是横向和纵向交互发展。阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一 中世纪,基督教会很快在西欧各地发展起来,甚至边远乡村都建有很多教堂。教会通过宗教仪式束缚信徒,如洗礼、弥撒等,广大人民处于基督教会的浸淫之中。8世纪以前,罗马教皇的地位是名誉上的,得不到西欧教会的推崇。8世纪20年代后,罗马教皇与法兰克王国互相支持,地位得以提升。到9世纪,西欧地方教会为了摆脱封建君主的控制,将罗马教皇作为自己的直接领导,使罗马教皇越来越多的掌握了西欧教会的势力。罗马教皇与德意志、法兰西和英国的君主,在10世纪至14世纪就权力问题展开周旋。 ——张顺洪等《世界简史:人类文明的演进历程》 材料二在人类文明史上,有过两次大规模的军事行动连接了欧亚东西,对世界文明的演变有极深的影响……第二次发生在13世纪……它便利了中国和波斯的接触,以及基督教和远东的接触。中国的绘画和波斯的绘画彼此相识并交流,马可·波罗得知了释迦牟尼这个名字,北京有了天主教的总主教。对阿拉伯和回教世界以及西欧封建势力的打击,引致西方近代文明开展。对于世界的贡献,只有好望角的发现和美洲的发现,才能与之比拟。 ——摘编自【法】雷纳·格鲁塞《蒙古帝国史》 材料三大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场。世界市场使商业、航海业和陆路交通得到了巨大的发展。这种发展又反过来促进了工业的发展,同时,随着工业、商业、航海业和铁路的扩展,资产阶级也在同一程度上发展起来,增加自己的资本,把中世纪遗留下来的一切阶级排挤到后面去……资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了……新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题。 ——【德】马克思、【德】恩格斯《共产党宣言》 (1)根据材料一,概括中古西欧社会的主要特征,并结合所学简述法国国王腓力四世与教皇 “就权力问题展开周旋 ”的结果。(6分)(2)根据材料二,结合所学,写出 “第二次大规模军事行动 ”的事件名称,并简要说明它 “引致西方近代文明开展 ”的内涵。(6分) (3)根据材料三,结合所学,指出世界市场逐步形成的原因,并阐述对 “新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题 ”的理解。(8分) |

2. |

(2023·甘肃高一下期末·25)阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料 秦人本无其本身之文化传统,战国以来,凡所兴建,皆自东方移植。然东土学术,本自有齐鲁与三晋之别。凡秦人所师受而信用者,本是三晋功利之士。至于齐鲁间学者讲学,重历史文化精神,则秦之君臣,固未之前闻,抑亦无情欲赏,此实有合于秦廷向来对于东土文教不甚珍重护措之态度,而于是乃有所谓焚书之事,此实中国史上一至值重视之事件也。焚书之起,在始皇三十四年(公元前213年),博士仆射周青臣与博士淳于越,辨废封建之得失,淳于越称说殷周,谓事不师古而能长久者,非所闻也。始皇、李斯知封建旧制之不足复,而犹尚希慕于古者学术统于王官之成规,而欲尊王学于一统,以禁绝民间私家之学。政治家过于自信,欲以一己之意见,强天下以必从,而不知其流弊之深,为祸之烈也。至后世学人,乃专以专制愚民归罪 秦之君臣,此亦未尝不是,然亦仅呵谴其外貌,犹未能深探其内情耳。秦廷当时禁令,实似并不以焚书为首要,最要所禁制者,实为以古非今,即首禁议论当代政治,次禁研讨古代文籍,第三始禁家藏书本。秦廷之焚书坑儒,古今人尽非之,然实不知焚书一案,其注重者尚不在焚书也。 ——摘编自钱穆《秦汉史》 (1)根据材料,分析秦始皇焚书的主要原因。(12分)(2)根据材料并结合所学知识,评价秦始皇的文化政策。(8分) |

3. |

(2023·广东汕尾高一上期末·31)我国自古以来就是一个统一的多民族的国家。阅读下列材料,回答问题。(20分)

材料一 秦朝为华夏与四夷的交流提供两大基础:其一谓物质基础,包括建设首都,设立郡县和修治驰道。秦吞并诸侯便将诸侯宫室仿造于咸阳,成为国家象征,起到多民族国家统一精神之作用……秦始皇五次巡狩全国,修筑驰道,将四夷生活的区域与中原联系起来。其二谓制度基础,包括创立法制和设置机构。云梦秦简有属邦律专门调整归属秦朝的少数民族社会关系……在机构设置上,中央设典客官职,位列九卿,掌管异族归附事务,民族地方设道, “县有蛮夷曰道 ”。 ——唐勇《论中国“多民族国家”的历史传统》 材料二清以前,历代实行两种国家行政管理体制,一是内地行郡县制,二是边疆少数民族行朝贡制……清朝一改历代王朝的传统做法,把郡县制深入推进到边疆地区,在此设治,一如内地,直接纳入到国家管理,废其世袭制,国家直接派官治理,一句话,一切由皇帝掌控。如在东北地区,分设盛京将军、吉林将军、黑龙江将军。 ——李治亭《论清代边疆问题与国家“大一统”》 材料三从古代中国的 “武力统一 ”,到新中国的 “和平统一 ”,到今天的 “一国两制 ”和 “九二共识 ”。时代在变,但中华民族对统一的渴望和追求始终未变;统一的方式在变,但中华民族完成国家统一的决心和信心始终未变。 ——董文文《论中华民族的大一统思想及当代价值》 (1)根据材料一结合所学知识,概括秦朝促进民族交融的举措。(6分)(2)根据材料二结合所学知识,指出清朝边疆地区管理体制的变化,并分析其积极意义。(10分) (3)结合材料三谈谈 “大一统 ”思想的认识。(4分) |

组卷系统

组卷系统