试题详情

|

(2023·浙江精诚联盟高三12月联考·29)法律是由国家制定或认可并以国家强制力保证实施的,反映由特定物质生活条件所决定的统治阶级意志的规范体系。阅读材料,回答问题。(10分)

材料一 罗马法在其一千多年的历史中,历经王政、共和、帝政分权和帝政专权四种政治形态,不同时代的立法体现了不同时代的精神。当时,东罗马帝国已是一个中央集权的奴隶主君主专制国家,对共和精神乃至帝政分权精神是绝对排斥的。历代皇帝为整理罗马法这一庞大的历史堆积物作了极大的努力,但效果并不理想。到了查士丁尼皇帝的时代,罗马法仍呈现 “混乱 ”、 “矛盾 ”的面貌。查士丁尼组织法学家,从公元528年起到534年止,仅6年时间共编成《查士丁尼法典》、《法学汇纂》和《法理概要》三部法律文件,他死后,法学家又编成《新法典》,这些法律合称为《罗马民法大全》。 ——徐国栋《查士丁尼及其立法事业》 材料二公元5世纪晚期,各日耳曼王国在教会 “智人 ”的协助下纷纷编撰成文法典,史称 “蛮族法典 ”。公元643年编定的《伦巴第法典》规定,凡罗马人与伦巴第人之间发生争讼时,一律适用伦巴第法;而在罗马人自身之间发生争讼时,则适用罗马法。8世纪该法典进行了重大的法律改革,主要内容是:(1)在序文中引用圣经作为治国的指导思想;(2)尊奉教皇为全世界宗教界的领袖,承认教会的释奴权力和方式具有法律效力;(3)采用罗马法和教会法关于遗产继承的法律规范。 ——张学仁《浅谈罗马法与日耳曼法的融合》 (1)根据材料一,概述查士丁尼编撰《民法大全》的原因,结合所学指出《民法大全》在西方法律史上的地位。(5分)(2)根据材料二,指出 “蛮族法典 ”的特点,并结合所学分析上述特点形成的社会历史背景。(5分) |

|

相似题

换一批1. |

(2023·湖北孝感高二下期末·17)【古罗马服饰和建筑】阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一 古罗马服饰(见图2)是在继承了古希腊服饰的基础上发展起来的,是欧洲中世纪及现代服饰的基础。古罗马服饰是用整块布料随意披挂缠绕而成的,衣服在身上形成了许多随意垂拉的褶皱。罗马服饰审美追求个性自由,随意彰显个性美。

图2 ——摘編自徐蕊《汉代服饰的考古学研究》 材料二古罗马建筑,有罗马万神庙、维纳斯神庙和罗马神庙,以及巴尔贝克太阳神庙等宗教建筑,也有皇宫、剧场、角斗场、浴场以及广场和巴西利卡(长方形会堂)等公共建筑。罗马最古老的建筑均属于宗教建筑。供奉朱庇特、朱诺和密涅瓦的神庙就建在奥林匹亚山上。它继承了罗马人祖先——埃特鲁斯坎人的建筑和装饰传统。同时开始借鉴希腊人的建筑风格。最能展现帝国风采的莫过于罗马的神殿和议会大厅。罗马帝国作为当时已知西方世界的统治者,为了彰显其帝国的威武和庄严。在罗马城修建了大量的神殿。其规模和豪华程度都是同时代其他地区的建筑所无法比拟的。为了凸显帝国的物产丰盈,统治者大量征集各地的建筑材料用来修建神庙,以体现统治者对神的敬仰。神庙大多是轴对称建筑,依照主轴中心线修建,两边对称,给人以不可侵犯的感觉。 ——摘编自【德】特奥多尔·蒙森《罗马史》 (1)根据材料一并结合所学知识,指出古罗马服饰的特点及其对后世的意义。(7分)(2)根据材料二并结合所学知识,概括古罗马建筑的特点并分析古罗马在建筑领域成就斐然的原因。(6分) |

2. |

(2023·浙江钱塘联盟高二下期中·25)阅读材料,完成下列要求。(16分)

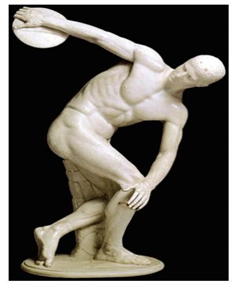

材料一 《掷铁饼者》原先为古希腊雕塑家米隆的青铜雕刻作品,今已不存。下图为罗马时代的大理石雕复制品。

《掷铁饼者》(复制品) 材料二在文化统一综合的大势之下,罗马在法制建设上的成就远远超过了希腊,对世界文化的贡献也最 大。罗马法指公元前6世纪末共和初建直至公元6世纪查士丁尼编撰法典为止的所有罗马法律。……罗马法是以私 有制为基础的法律的最完备形式,是商品生产者社会的第一个世界性法律。当资本主义私有制和商品经济发展起 来后,资产阶级把罗马法 “巧妙地运用于现代资本主义条件 ”。1804年颁布的反映资产阶级革命成果的法国民法典——《拿破仑法典》,就是以罗马法为蓝本制定的。 ——摘编自董小川《世界文化史》 材料三阿拉伯文化是在东、西方多元文化的影响下发展形成的,但却带有独具特色的伊斯兰教特征,它不仅仅是对各种文化的拼凑,而是原有各文明的综合。在阿拉伯文化身上,可以见到宽广胸襟与自我创造的完美 统一、开放意识与宗教精神的深度兼容,这正是阿拉伯文化的魅力所在。……对于中古欧洲文化来说,阿拉伯文化起到了承前启后、继往开来的重要作用。阿拉伯人还是东、西方文化交流的伟大使者。 ——摘编自董小川《世界文化史》 (1)结合所学知识,提取材料一所蕴含的历史信息。请用一句话说明古希腊、罗马在欧洲文化史上的地位。(6 分)(2)参考材料一二三,自选一个角度,运用古代西亚和欧洲文化的相关史实,围绕文化 “继承与发展 ”主题写 一则历史短文,题目自拟。(要求:观点明确,史实准确,条理清晰,表述成文)(10分)。 |

3. |

(2023·上海黄浦区调研·2)中历、西历

历法,是为了配合人们日常生活的需要,根据天象而制订的计算时间的方法。根据月球环绕地球运行所订的历法称为阴历;根据太阳在不同季节的位置变化所订的历法称为阳历。 (1)将下列世界古代各地的历法与所属的地区或主要编者相匹配(8分) A.古代埃及 ①玛雅历 B.印第安地区 ②授时历 C.古罗马凯撒 ③太阳历 D.元朝郭守敬 ④儒略历 中历,又称 “阴历 ” “农历 ”,是中华文明的一大象征。过去的东亚汉文化圈以农耕文明为主,传统的中历既表现月亮的阴晴圆缺,又反映太阳的四时变化,是非常适合东亚社会的,中国、朝鲜半岛、日本、越南等东亚、东南亚国家和地区一用就是两三千年。 中历过去在东亚的通用,还具有国际秩序的象征意义。 “正朔,所以统天下之治也。 ”(徐兢《宣和奉使高丽图经》卷四十《同文》)。中国是世界上最早发明历法的国家之一,也曾以颁赐历法来宣示对天下的控制。在朝贡——册封体制之下,通用或部分通用中国历法,每年由中原朝廷颁赐历书供各国和各地区使用,或授权有些国家或地区据此编出各自的代用历书,此即所谓的 “颁正朔 ”或 “奉正朔 ”,是东亚传统国际秩序的象征。 使用统一的中历历法,曾经是东亚汉文化圈的传统标志之一。在漫长的岁月里,东亚人民依中历来生活、生产,大至国家大事,小至个人生日,无不以中历来记载。可以说,中历作为一种时间坐标系统,其影响已渗透到东亚社会生活的方方面面。 进入近代以后,东亚各国纷纷 “脱亚入欧 ”(实是 “脱中入西 ”),其标志之一,便是弃中历而改用西历。西历就是西洋历法,又称 “阳历 ” “公历 ”。从1873年日本率先改用西历,1896年朝鲜半岛开始使用西历,到1912年中国本土最终改用西历,短短四十年间,东亚各国完成了从中历到西历的转变,但在民间和民俗的层面上,中历还在发挥着重要的作用。 ——摘选自《新民晚报》2010.4.11B7版《中国岁时文化在东亚》 (2)根据材料,古代东亚各国为何大都采用中历?(6分)(3)结合材料和所学,分析说明近代日本和朝鲜以及中国改用西历的原因。(9分) |

组卷系统

组卷系统