试题详情

|

(2010·广东高考·39)(24分)阅读下列材料,回答问题。

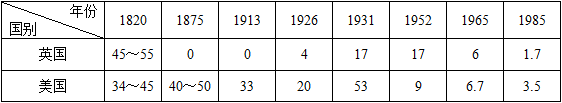

材料一 17、18、世纪,英国的纺织业靠着差不多100℅关税的保护,避免了廉价的印度纺织品的进口冲击。直到成为全世界生产效率最高的国家,英国才拆掉这些壁垒。即使在19世纪末自由贸易的鼎盛期,印度作为英国殖民地,仍然是自由贸易的禁区,多种工业品的市场基本上只准英国人插足。 材料二 1820~1985年英美进口关税率(%) ——据(美)赫尔德等《全球大变革》等 (1)根据材料和所学的知识,判断在英国是 “自由贸易成就了工业革命 ”还是 “工业革命成就了自由贸易 ”,并说明理由。(8分)(2)根据材料二,指出1926—1985年美国进口关税率发生了怎样的变化,并结合所学的知识分析变化的原因。(9分) (3)在当代贸易自由化的趋势中,出现了哪些区域性经济一体化组织?这些组织的出现对贸易自由化趋势有何影响?(7分) |

|

相似题

换一批1. |

(2015·北京高考·37)(36分)历史语境中的语言和文化。

材料一 汉语是世界上最古老的语言之一。秦汉时期,汉字形成统一的书写规范。官学、书院、私塾大都使用汉语,科举考试亦然。魏孝文帝改革将汉语作为 “正音 ”。清朝确立在全国的统治后,很快将汉语作为官方语言。日本等周边国家的语言也受到汉语影响。 拉丁语最初是古罗马人的语言。公元1世纪,标准拉丁语形成,与希腊语等一起成为罗马帝国学校的教学语言。罗马帝国解体后,拉丁语的日常口语功能逐渐丧失,成为一种书面语言。17世纪末期以前,西欧的学术著作大都使用拉丁文撰写,意大利、西班牙、葡萄牙、法国等在拉丁语的基础上,发展出自己的民族语言。 材料二 16世纪,英语主要是英格兰人的语言。到18世纪中后期,英语已扩展到英国的殖民地,并在国际商贸活动中广泛使用。二战后,英语逐渐超越其他语言,成为科教领域和众多国际组织的通用语言,被称为语言的 “日不落帝国 ”。 材料三 20世纪10年代,《新青年》杂志有过一场汉字存废问题的讨论。主张废汉字的学者认为:汉字难识难写,不便推广; “新理新事新物之名词,一无所有 ”; “欲使中国民族为二十世纪文明之民族,必以废孔学,灭道教为根本之解决,而废记载孔门学说及道教妖言之汉文,尤为根本解决之根本解决。 ” 近代以来,汉语中出现了大量新词汇。表3内容为新词汇示例。

表3

(2)阅读材料二,分析英语发展成为语言的 “日不落帝国 ”的历史原因。(12分) (3)阅读材料三,结合所学,分析 “废汉字 ”主张提出的时代背景;(6分)以 “挑战与应对——百年来汉语的变迁 ”为主题,对表3进行解读。(10分) 要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。 |

||||||||||||

2. |

(2013·江苏高考·23)(15分)

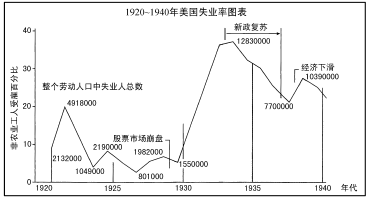

世界经济大危机动摇了人们对资本主义制度的信心,而罗斯福勇敢地面对这场危机,开辟了国家垄断资本主义的发展道路,其经验教训令人深思。阅读下列材料: 材料一 见下图 ——(美)布林克利《美国史》 材料三 到1935年初,新政成为公众激烈抨击或热情支持的焦点,当时美国社会各派别持有多种认识:

——摘编自(美)舍曼《世界文明史》、布林克利《美国史》等著作 请回答:(1)运用统计方法对历史资料进行数量分析,是史学研究的重要方法之一。观察材料一曲线图,列举20世纪20年代末至30年代中期影响美国失业率变化的重大事件。(2分) (2)材料二认为罗斯福成功的主要因素是什么?材料二以人物心理活动的哪种表现来说明罗斯福让人们重拾信心的?与其他研究方法相比,材料二的研究视角有何新意?(3分) (3)据材料三表格中的内容提示,结合所学知识,在表格中①与②位置,各举出一个史实,所举史实要能印证表格前一栏的观点。(2分) (4)多角度论述是对历史事实进行立体因素考察,并对事实尝试做出不同侧面的多层次解释,形成一系列的视角分析。综合上述材料和所学知识,多角度论述 “新政的机遇与挑战 ”这一主题。 (8分)(要求:论述角度多重,层次分明;注重史论结合,行文流畅;250字左右。) |

|||||||||||||||

3. |

(2010·福建高考·38)(37分)人均国内生产总值(人均GDP)是衡量一国(或地区)经济增长水平的基本指标。阅读下列材料,回答问题。

材料一 中国与西欧人均GDP水平基本变化趋势比较(公元400—1998年)

——摘编自【美:安格斯·麦迪森《世界经济千年史》 材料二 19世纪下半叶,中国近代工业化开始缓慢起步。……1912年至1920年中国工业年平均增长率为13.4%,1923年至1936年为8.7%。——摘编自刘佛丁《中国近代经济发展史》 材料三 1921—1937年主要资本主义国家工业生产平均增长速度(%)

——摘自任文侠等《日本工业现代化概观》 材料四 中国在1887年时为纯粹的农业生产国,工业生产只占很小的比例……到了1920年,工业产值增加到54.27亿元,所占比例也由原来的9.1%提升为23.8%……需要指出的是……近代机器工业产值占工业产值尚不到20%,并且农业仍占主导地位,中国仍然为一个农业国。——摘自扬德才《中国经济史新论》 (1)据材料一,比较并指出A.B.C三个时段中国与西欧人均GDP水平的走势。(8分)(2)分析影响B段中国与西欧人均GDP走势变化的主要原因(不考虑人口因素)。(12分) (3)据材料二、三,指出民国成立至抗战爆发前中国工业发展的特点,据统计该时期中国人口总数相对稳定,但工业的发展未能改变中国人均GDP下滑的走势,结合材料四及所学知识解释这一历史现象的原因。(12分) (4)据材料一并结合所学知识,总结20世纪80年代以来中国与西欧人均GDP强劲上扬的共同经验。(5分) |

||||||||||||||||||

组卷系统

组卷系统