试题详情

|

(2014·海南高考·26)根据材料并结合所学知识,回答问题。(13分)

材料 清朝前期,政治相对安定,耐旱、耐寒的玉米、甘薯等高产作物不断推广,人口迅速增长。据研究,康熙十八年(1679年)全国人口已达1.6亿,经过一个世纪,至乾隆末,已突玻3 亿。 “生齿殷繁,地土所出,仅可赡给,偶遇荒歉,民食维艰 ”。雍正元年(1723 年)下令说, “开垦一事,于百姓最有稗益 ”,要求 “凡有可垦之处,听民相度地宜,自垦自报 ”。规定新开水田六年后纳税、旱田十年后纳税,禁止地方官吏阻挠或趁机勒索,对垦种成效显著地区的官吏予以奖励。至乾隆五年(1740年) 下令告诫: “民间多辟尺寸之地,即多收升斗之储。 ”要求: “凡边省内地零星地土,可以开垦者,嗣后悉听该地民夷(汉族与少数民族)垦种,免其升科(税负),并严禁豪强首告争夺。 ” ——摘编自《清实录》等 (1)根据材料,概括指出清朝前期垦荒政策的特点。(4 分)(2)根据材料并结合所学知识,简析清朝前期推行垦荒政策的背景及影响。(9 分) |

|

相似题

换一批1. |

(2024·山东菏泽高一期中联考A卷·19)阅读材料,回答问题。

乾隆朝的忧患 材料一清初统治者已经觉察到 “民生所以未尽殷阜者,良由承平既久,户口日蕃,地不加增,产不加益,食用不给,理有必然 ”。乾隆曾慨叹 “朕查上年各省奏报民数,较之康熙年间计增十余倍。承平日久,生齿日繁,盖藏自不能如前充裕,且庐舍所占土地亦不啻倍蓰。生之者寡,食之者众,朕甚忧之 ”。 乾隆二十年(1755)英国商人提出 “收饷定海,运货宁波 ”的要求。清政府认为西方国家北上浙江 “将来番舶云集,留住日久,将又成一粤省之澳门,于海疆重地,民风习俗,均有关系 ”。于是先是提高浙海关关税,使英商无利可图,返回广州,随后在乾隆二十二年(1757)又下令关闭浙海、闽海、江海等三关,仅留广州一口和英国等国贸易。 ——摘编自郑天挺《清史》 材料二各级官吏贿赂公行,各省亏空之弊起于乾隆四十年以后。州县有所营求,即有所馈送,往往以缺分之繁简,分贿赂之等差。此等赃私初非州县家财,直以国帑为黄缘之具。上司既甘其饵,明知之而不能问,且受其胁制,无可如何……一县如此,通省皆然,一省如此,天下皆然。 ——李桓《国朝耆献类征选编》 (1)材料中清王朝面临哪些社会问题?(4分)(2)请对清朝中期的社会问题进行历史阐释。(9分) |

2. |

(2023·浙江台州高一下期末·34)随着新航路的开辟,人类社会发生了深刻变化。阅读材料,完成下列要求。(13分)

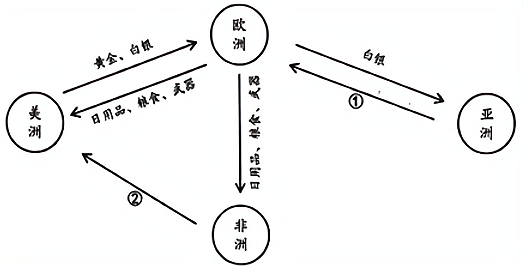

材料一 《十六、十七世纪世界贸易体系示意图》

《清朝全国耕地面积和人口变化表》(部分)

——三民书局《历史(第二册)》 材料三玉米和甘薯是印第安人培育的两种重要农作物。哥伦布首航美洲时就发现了玉米和甘薯,此后,玉米在欧洲和非洲等地逐渐流传开来。16世纪中期,玉米传入中国,并成为一种非常重要的粮食作物。甘薯约在明朝后期传入中国,又名 “番薯 ”。1594年,福建发生饥荒,政府大力推广甘薯种植,到17世纪,甘薯成为百姓的重要食物。玉米和甘薯的传入,大大增加了粮食产量。 ——摘编自《中外历史纲要(下)》(人民教育出版社) (1)列举材料一示意图中①和②的主要贸易商品。结合所学知识,概述白银大量流入中国带来的重要影响。(5分)(2)概括材料二中耕地面积和人口数量的变化趋势,并从中分析当时的危机。(4分) (3)根据材料三并结合所学知识,从经济角度分析材料二中耕地和人口变化的原因。(4分) |

|||||||||||||||

3. |

(2023·山东威海高一上期末·27)阅读材料,回答问题。(13分)

材料一 清初,清查人丁数字以征丁赋,顺治八年(1651年)丁数约1400万,至康熙五十年(1711年)已达到2460万。实际上清查人丁时不仅百姓多方隐匿,地方官也担心丁增赋重,不便办纳,有意少报数字,因此实际上的人丁数量应当大大多于统计数字。加上未进入统计的老人、少儿、妇女,到康熙后期,全国的实有人口也应在1亿人以上。随后,雍正又实行 “摊丁入亩 ”(废除人头税)。到乾隆二十七年(1762年)人口超过2亿,乾隆五十五年(1790年)突破3亿大关。 材料二 康雍乾时期,清朝统治者为稳定和巩固国家疆域进行了不懈努力,现代中国的版图在这一阶段完全奠定……康乾盛世在文治、武功方面都取得了辉煌的成就,这也使它成为中国古代君主专制王朝 “回光返照 ”的最后一个黄金时期。 ——以上材料均摘编自张帆《中国古代简史》 (1)根据材料一并结合所学知识,分析清朝前中期人口不断增长的原因。(4分)(2)指出材料二中 “回光返照 ”的喻义,并结合史实加以说明。(9分) |

组卷系统

组卷系统